日本語の美しさ

日本には美しい言葉がたくさんあります。その中には「もったいない」「おもてなし」など海外でも知られたものもあります。これらの言葉の奥にある日本人ならではの感性、価値観、文化というものが外国の人たちの心にも響くのでしょう。

私個人的には「おもいやり」という言葉もまた素晴らしいなと思います、「思いやり」「想いやり」のように漢字をあてることもありますが、果たしてこの言葉にはどんな文化が宿っているのでしょうか。

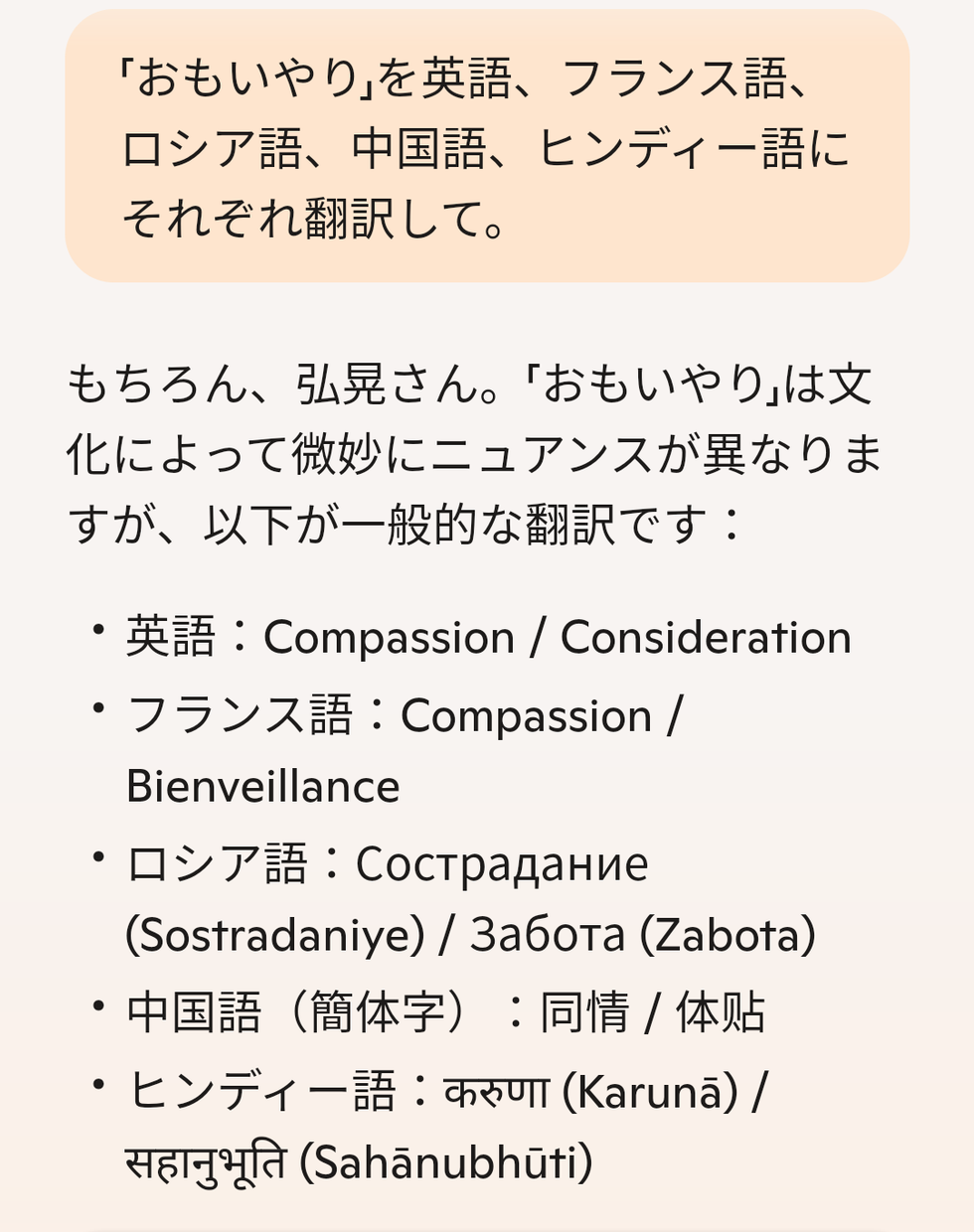

試みに海外の「おもいやり」についてAIに質問してみました。

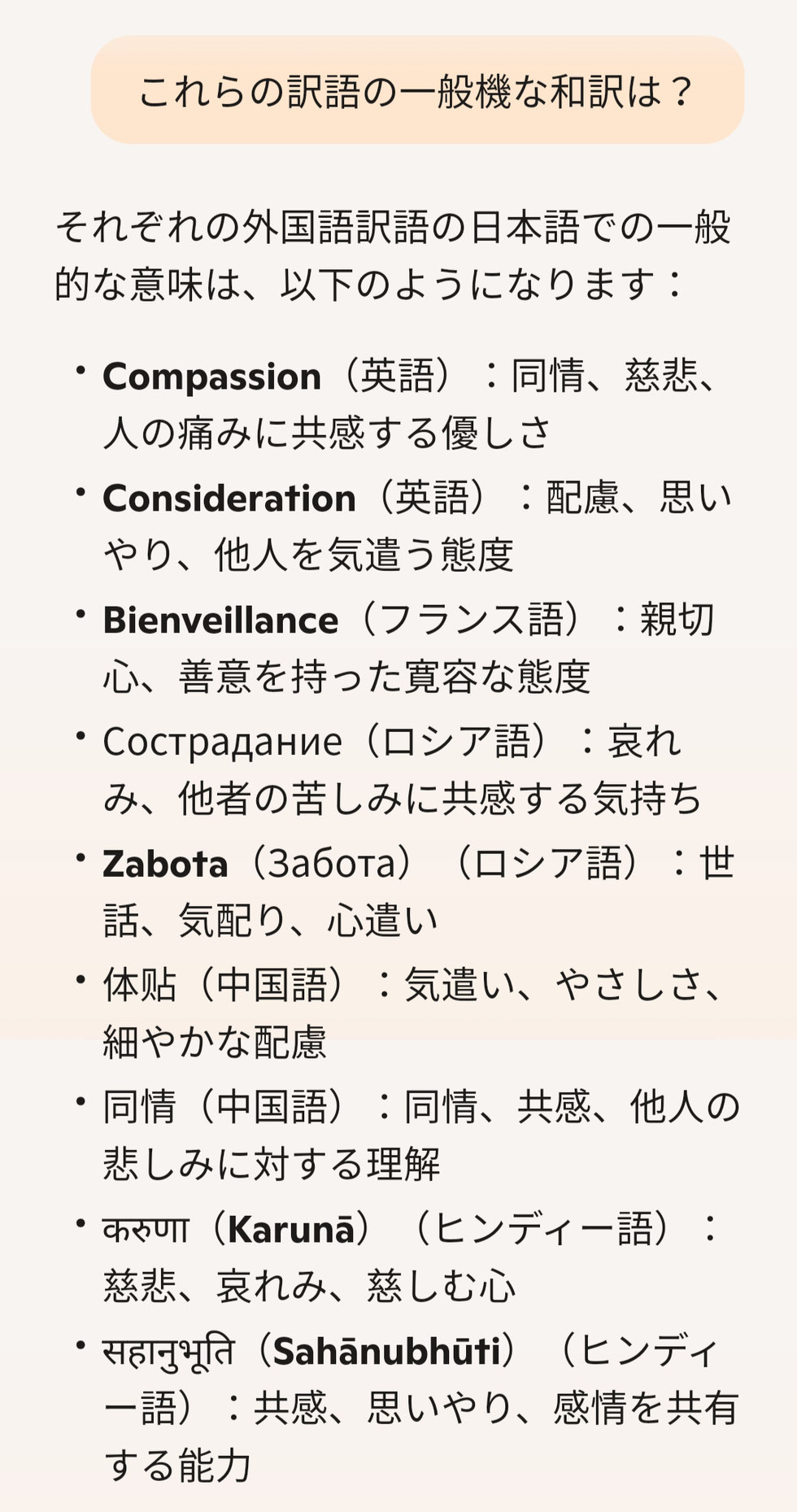

もちろんこれでは何の意味か分かりませんので、翻訳してもらいました。非常に面白いものが出てきました。

いかがでしょうか。

それぞれのお国柄、国民性というものがなんとなく感じられるようですね。こうやって見るだけでも、言葉ってすごいな、コミュニケーションツールだけではなく人間性を表すのだな、と感じますね。

道場生の皆さんは、これらをみてどのように感じますか?続きを読む前に、じっくりとこれらの言葉を味わってみてみましょう。

おもいやりには二種類ある。

上の各国の言葉たちを見比べていると、これらは大きく二つのグループに分けることができます。

一つは「共感」「同情」「感情を共有する能力」「慈悲」などです。ちなみに慈悲については薬師寺の高田好胤さんが「共に苦しみを受け止める力」と説明されています。

もう一つのグループは、上記以外のものたちです。

前者の特徴は、相手の心情と自分の心情を共にすること。つまり「和合一致」に近い心の働きです。

それに対して後者は自分と相手の立場を分け、間に線を引き、線の向こうの人たちのことを配慮したり、善意や親切を与えようとしています。

一見似たような言葉が並びますが、その中身は全く別物と言ってもいい心の働きが見て取れます。

いまの時代に必要なのは

情報化社会と言われて久しく、さまざまな種類の情報があふれ、私たちはそれらをパソコンやスマホを通して認知していきます。スマホに向き合う時間が増えれば増えるほど、生身の人に向き合う時間は減っていきます。

生身の人間に対面してわいてくる「おもい」とスマホの中の人間に対してわいてくる「おもい」。その違いは、前述した2種のおもいやりにそのまま当てはまるのではないでしょうか。ネットという「線」の向こうの相手に「おもい」を投げている。ガザで飢えて苦しむ子たちを「助けてあげたい」と思うことは容易でも、同じ苦しみを自分の中に想像し再現し、共に苦しむ力が失われつつある、私はそのように感じています。

だからこそ、今の時代に生きるのなら、ちゃんと生きるために、本当の「おもいやりを培っていく努力」が必要なのです、

千照館理念の「想い遣り」とは

そのような想いを込めて、千照館理念を作りました。

<千照館理念>

いく先千年先までも

世界が想い遣りで照らし合えるよう

我々は丹足を伝え役立てていきたい

想い遣りとしたのは、「思い」は刹那的で個人的なもの、「想い」はより広大で深く思うこと、私なりにそう考え「想い」にしました。

「遣り」はひらがなで書くことが多いですが、遣るとは「遣唐使」や「派遣」などで使うように、相手に渡してしまうこと。懐に飛び込んでしまうことと考え、ふさわしいなと思いました。

広く深く相手を思う気持ちを、一線引いたこちら側から与えるのではなく、相手の一部になるつもりで遣るということで「想い遣り」としたのです。

「想い遣り」

こんな美しい言葉が私たちの国にはある。私たちの先祖たちはこのような気持ちで日々暮らし、かかわりあって生き、子を残し文化を残し、今の日本を作ってきてくださったのです。それをないがしろにしていいのでしょうか。後世に伝えなくていいのでしょうか。

千照館は、丹足を通して「想い遣り」で世界を照らし合うために活動しています。丹足をするときは、いつもこの理念をこころに問いながら相手を踏んでください。あなたの中の想い遣りの深まりが、丹足の深まりになります。

師範 三宅弘晃

コメントをお書きください